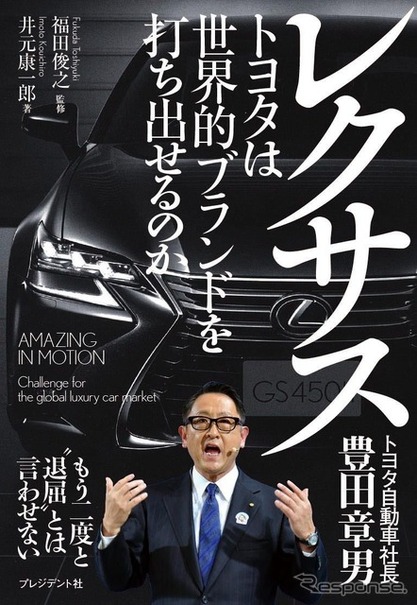

「レクサス---トヨタは世界的ブランドを打ち出せるのか」

福田俊之・監修、井元康一郎・著

プレジデント社

1600円+税

世界販売台数は1000万台を突破、この2016年3月期には連結売上高27兆円以上純利益2兆円以上が予想されている超巨大企業のトヨタ自動車が、1989年にアメリカで新たに立ち上げたブランドがレクサスだった。

その記念すべき第一号モデルは『LS400』。動力性能はもちろん飛び抜けた静粛性、さらには精緻な仕上がりなどが高く評価されただけでなく、著者のことばを借りれば“コンセプト自体が革命的だった”ため、当時アメリカの高級車市場で高い人気を誇っていたメルセデスベンツの『Sシリーズ』やBMWの『7シリーズ』にとって強力なライバルとなった。これがきっかけとなり、レクサスは今やメルセデスベンツ、BMWと並ぶ高級車ブランドのビッグスリーになっていると著者は述べている。

その“レクサス”は、アメリカでヒットした後、2005年に“凱旋帰国”を果たし、日本国内でも販売が開始され、大々的な広告展開が行なわれたのは有名な話だ。そこには、レクサスというブランドをアメリカだけにとどまらず、世界的なブランドに育て上げたいというトヨタのなみなみならぬ意図があった。以来10年あまりで、レクサスは高級ブランドのビッグスリーの一角を占めるまでになったわけだ。その意味でトヨタの戦略は成功した。

とはいえ、著者はその成功にあえて大胆な問題提起をする。本当の意味でドイツの高級ブランドと互角に戦えるだけの製品を開発しているか、あるいは開発し続けられるのか、さらには、売上高27兆円以上という超巨大企業全体のオペレーションの中で、果たして“一人前”以上の存在感を発揮できるのか、また発揮するためには何が必要か、これから先25年間生き残るためにはどんな戦略が求められるかなどなど。本書ではこうした問題について独自の議論が展開される。

豊田章男からレクサスの命運を託された男

著者はその議論の始まりとしてまず、レクサスというモデル群のトヨタにおける現在の姿を具体的に示しながら、同時に、インフィニティ、アキュラといった高級ブランドとの比較を試みている。さらにグローバルな高級車ブランドの定義や歴史を俯瞰して、立体的に“レクサス”の今日的意味を浮き彫りにしようとする。この過程で著者がとくに注目したのが「レクサスを変えてほしい」と強く願っている社長の豊田章男であり、そしてその豊田章男がレクサスの命運を託そうとその責任者に指名したのが福市得雄という名のデザイナーだった。どんなに最先端の技術を盛り込んだクルマも、最後には人が仕上げるものだ。そうである以上、その生みの親の性格や意図が、開発した対象に、場合によっては色濃く反映する。

トヨタがレクサスのクルマづくりを誰に託すのか、それによってレクサスというブランドの命運が決まるのだ。そこで著者は、トップとなったデザイナー福市の人となりを語ることによって、レクサスの今後の方向性、製品の戦略に迫ろうとしている。

福市が手がけた過去のトヨタの製品と福市のクルマに限らずさまざまなものに対する考え方は非常に興味深い。とくに印象的なのは、「自分は幸運だ」ということばだ。運も実力のうちである。この強運の持ち主には、自分の手がけたデザインにはなぜか優秀なエンジニアリングが絡んでくるという独特の“実力”があるのだろう。豊田章男はこの点も折り込んでトップに据えたのではないか。それを象徴するモデルが、1990年に発売され、日米両国でヒットした『エスティマ』だ。デザイン検討をしているとき、時間の合間にふと思いつき、レポート用紙に赤いボールペンで描いたそのワンモーションの卵形のスタイルが、それを目にしたスタッフの共感を呼び、それまで正式に検討されていたデザインを押し退け、製品化される。

福市は言う「このブレビア(エスティマの米国での名称)で僕は少なくとも10年は安泰でした」。もちろん見た目のデザインだけでクルマがヒットするのは稀であり、このエスティマの場合もこのデザインに組み合わされた四輪駆動のシステムの性能が優秀だったからこそ、ヒットしたのだ。そのヒットは、当時国内の市場に向けてトヨタが放ったCMのキャッチフレーズ「トヨタの天才たまご」のインパクトのおかげもあったのは間違いないだろう。

しかし、このたまご状のスタイルに加え、エスティマに搭載されたパワートレインの技術は独創的で、某メーカーの技術陣をして“先を越された!”と歯噛みしたほどだった。福市の幸運は、こうしたトヨタのエンジニアリングの実力とうまくかみ合ったことにあるのではないか。

“レクサス論”と “トヨタ論”を同時に読み解く

トヨタの製品開発力はことほど左様に優れているのだ。著者も1989年に発売されたセルシオ=LS400の試乗記を書き、その実力の高さを評価することによって、トヨタの潜在力を読者に伝えようとしている。ただ、ひとりの読者の立場としては、せっかくカラー写真を多用しているのだから、もう少し、著者の議論に対する理解を視覚的に助ける効果を狙ってほしかった。たとえば、福市がこれで10年安泰というエスティマのグラフィック、あるいは“革命的なコンセプト”のLS400の写真など。欲を言えば、福市のレポート用紙に描いたエスティマのスケッチが見たかった(当時のエスティマのカタログにはデザインスケッチが載っている)。巻頭のカラーグラビアと著者の議論との連関にもう少しばかりの配慮があれば、著者の議論はよりきわだったものになっていただろう。

とはいえ、個人的な印象はさておき、著者が展開したかったのは「レクサスは、その優れた潜在力をもとにどこに向かおうとしているのだろうか」というテーマを考察した“レクサス論”だ。レクサスの今を読み解こうとしている人たちには、今までにない考えるためのヒントになるだろう。

さらに付け加えれば、本書が焦点を当てているレクサス・ブランドというフィルターを通して、トヨタの今の姿、そして豊田章男という経営者の人となりも浮かび上がってくる。その意味ではもうひとつの“トヨタ論”とも言えるのではないだろうか。